「畳の交換時期っていつがいいんだろう…」「畳の種類や素材が多すぎて選べない…」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。

この記事では、畳の交換を考えている方に向けて、

- 畳の交換時期の目安

- 畳の種類とその特徴

- 畳の素材の選び方

上記について、解説しています。

畳交換のタイミングを知る

畳交換のタイミングを知ることは、快適な住環境を維持するために非常に重要です。

畳は時間とともに劣化し、見た目や機能が低下します。適切な時期に交換することで、室内の美観や快適性を保つことができます。

畳の寿命と交換の目安

畳の寿命と交換の目安について解説します。畳は一般的に約10年が寿命とされていますが、使用状況や環境によって異なります。

「畳が古くなってきたかもしれない…」と感じる方もいるでしょう。畳の寿命を判断するポイントとして、表面の色あせや畳の弾力性の低下があります。

特に表面が擦り切れていたり、畳にカビが発生している場合は交換の時期です。また、畳の隙間が目立ってきたら、交換を検討するサインといえます。

畳の寿命を延ばすためには、定期的に風通しを良くし、湿気を防ぐことが大切です。畳は日本の伝統的な床材で、快適な住環境を保つために適切な時期に交換することが重要です。

畳の寿命を見極め、適切なタイミングで交換することで、住まいの快適さを維持しましょう。

交換が必要なサインを見分ける

畳の交換が必要なサインを見分けることは、快適な住環境を維持するために重要です。

まず、畳の色がくすんできた場合は交換のサインです。天然素材の畳は時間とともに色が変わり、緑色から茶色に変化します。

次に、畳の表面がささくれ立ってきたら、触ったときに手や足に引っかかることがあります。これは畳表の劣化を示しています。

また、畳を踏んだときに柔らかく感じたり、凹みが見られる場合も交換の目安です。これは畳床が劣化し、強度が低下している証拠です。

さらに、カビやダニが発生しやすい環境であれば、畳の裏側にカビが生えていることもあります。畳のにおいが気になる場合も、交換を検討するタイミングです。

これらのサインを見逃さずに、適切な時期に畳を交換することで、健康的で快適な住まいを保つことができます。

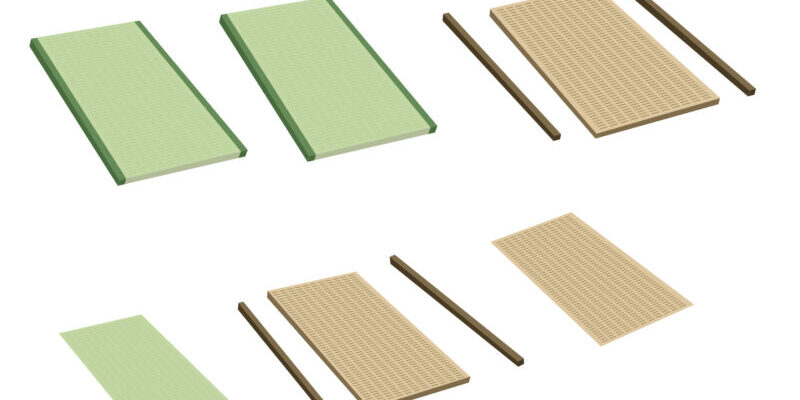

畳の種類と素材の違い

畳は日本の住まいに欠かせない存在であり、その種類や素材によって使用感や耐久性が大きく異なります。

畳の種類には主に「わら床」と「建材床」があり、それぞれの特性や使用目的に応じて選ぶことが重要です。

また、畳表や畳縁の素材選びも、見た目や機能性に影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。

わら床と建材床の特徴

畳の種類には「わら床」と「建材床」があります。

わら床は、昔ながらの天然素材で、藁を幾重にも重ねた構造です。柔らかさと通気性が特徴で、湿気を吸収しやすく、夏は涼しく冬は暖かいという利点があります。

しかし、湿度の高い環境ではカビが発生しやすく、メンテナンスが必要です。

一方、建材床は化学素材を使用しており、耐久性や防虫性に優れています。湿気による影響を受けにくく、カビやダニの心配が少ないため、メンテナンスも簡単です。

「どちらを選ぶべきか…」と迷う方もいるでしょうが、住環境やライフスタイルに応じて選ぶことが大切です。

例えば、湿気の多い地域では建材床が適していますが、自然素材の風合いを楽しみたい方にはわら床が良い選択です。

わら床と建材床の特徴を理解し、あなたの家庭に最適な畳を選びましょう。

畳表と畳縁の選び方

畳表と畳縁の選び方は、畳交換の際に重要な要素です。

畳表とは、畳の表面を覆う部分で、一般的にい草が使われています。い草は自然素材で、湿度を調整する効果があるため、快適な住環境を保つのに役立ちます。

ただし、色や質感にこだわる方もいるでしょう。そんな場合は、和紙やポリプロピレン製の畳表も選択肢に入ります。これらは耐久性が高く、色褪せしにくい特徴があります。

畳縁は、畳の縁を飾る布で、和室の雰囲気を左右します。伝統的なデザインからモダンなものまで豊富な種類があるため、部屋のインテリアに合わせて選ぶことが可能です。

畳縁の素材としては、綿やポリエステルが一般的で、耐久性や手触りが異なります。

畳表と畳縁の選び方を工夫することで、部屋の雰囲気を一新し、より快適な空間を作ることができます。

畳交換に最適な時期

畳交換に最適な時期を知ることは、快適な生活環境を保つために重要です。季節によって畳の状態や交換のしやすさが異なるため、時期を選ぶことは大切です。

特に、湿度や気温が畳に与える影響を考慮することで、最適なタイミングを見極めることができます。

春の畳交換のメリット

春の畳交換には多くのメリットがあります。

まず、春は湿度が低く、乾燥した空気が続くため、畳の交換に最適な時期です。湿気が少ないことで、畳の素材がしっかりと乾燥し、新しい畳が長持ちしやすくなります。

「新しい畳を入れたのにすぐカビが生えてしまったらどうしよう…」と心配な方も、春なら安心して交換できます。

また、春は新生活のスタートを迎える季節でもあります。家の雰囲気を一新したいと考える方にとって、畳の交換は手軽にできるリフレッシュ方法です。

新しい畳の香りは、心地よい空間を作り出し、気持ちもリフレッシュさせてくれます。

さらに、春は気温が穏やかで作業しやすい時期です。職人さんの作業もスムーズに進みやすく、交換作業が短期間で終わることが期待できます。

これらの理由から、春は畳交換に適した時期といえるでしょう。

夏に交換する際の注意点

夏に畳を交換する際には、湿気や気温の高さに注意が必要です。

夏は湿度が高く、畳が湿気を吸いやすいため、カビが発生しやすい環境になります。「畳を交換したいけれど、カビが心配かもしれない…」と感じる方もいるでしょう。

そのため、交換後は部屋の通気を良くし、湿気をこまめに取り除くことが大切です。さらに、畳の素材選びも重要です。夏場は特に通気性の良い素材を選ぶことで、湿気対策が可能になります。

例えば、い草の畳は吸湿性が高く、湿度を調整する効果があります。また、畳表の選び方にも工夫を凝らし、抗菌・防カビ加工が施されたものを選ぶとよいでしょう。

これにより、夏場のカビ対策が万全となり、快適な生活空間を保つことができます。

夏に畳を交換する際は、湿気対策と素材選びが成功の鍵です。

秋の交換で快適な空間作り

秋は畳交換に最適な時期です。気温や湿度が安定しており、畳の乾燥や施工がスムーズに進むため、快適な空間作りに適した季節といえるでしょう。

特に秋は、夏の湿気でダメージを受けた畳をリフレッシュする絶好の機会です。「畳のカビや汚れが気になる…」という方には、秋の交換がおすすめです。

また、秋は年末の大掃除や新年を迎える準備の一環として、家の中を整える絶好のタイミングです。畳を交換することで、室内の雰囲気が一新され、清潔感が増します。

さらに、秋に交換を行えば、冬の寒さに備えて暖かい空間を整えることができます。

一方で、秋は畳交換を希望する人が多いため、施工業者の予約が混み合うこともあります。早めに計画を立て、業者に相談することが大切です。

秋の畳交換は、気候の安定性と生活のリズムに合わせた快適な住環境を作る絶好の機会です。

冬の畳交換のポイント

冬の畳交換は、寒さによる乾燥が進む時期に適しているため、湿気の少ない環境での作業が可能です。

畳は湿気に弱く、湿度が高いとカビやダニの発生が懸念されますが、冬は空気が乾燥しているため、これらのリスクを軽減できます。

また、冬は畳の需要が比較的低いため、業者の予約が取りやすく、割引サービスを受けられる場合もあります。

「畳の交換を考えているけど、いつがいいのか…」と悩んでいる方にとって、冬は意外と狙い目かもしれません。

ただし、作業中は窓を開けて換気を行うため、寒さ対策をしっかりと行いましょう。暖房器具を使用する場合は、畳に直接触れないように注意が必要です。

冬の畳交換は、乾燥した環境での作業が可能で、業者の予約が取りやすいという利点があります。

畳交換にかかる費用と日数

畳交換にかかる費用と日数は、畳の種類や交換方法によって大きく変わります。

新調や張替えの選択によっても異なり、予算計画を立てる際にはこれらの違いを理解しておくことが重要です。

特に、畳の種類や素材によっては費用が高くなることもあるため、事前にしっかりと情報を収集しておくことが求められます。

新調と張替えの費用比較

新調と張替えの費用を比較する際、まず理解しておくべきはそれぞれの工程の違いです。

畳の新調とは、畳床(たたみどこ)から畳表(たたみおもて)まで全てを新しくすることを指します。これに対し、張替えは畳表のみを新しくする作業で、畳床はそのまま使用します。

一般的に、新調の方が費用が高くなり、1畳あたり15,000円から30,000円程度が相場です。

一方、張替えは畳表の交換のみで済むため、1畳あたり5,000円から15,000円程度と比較的安価です。

「畳を新調するか、それとも張替えで済ませるべきか…」と迷う方もいるでしょう。選択のポイントは、畳床の状態です。

畳床が傷んでいる場合は新調を検討することが賢明です。逆に、畳床がしっかりしているなら、張替えで十分な場合もあります。

費用面での判断は、畳の状態を専門業者に見てもらうことが重要です。

作業日数の目安

作業日数の目安は、畳交換を検討する際に重要なポイントです。

一般的に、畳の張替えは1日から2日で完了することが多いですが、これは畳の状態や交換する枚数によって変わることがあります。

例えば、6畳程度の部屋であれば、通常は1日で作業が終わるでしょう。しかし、畳の新調や大規模な交換の場合は、数日かかることもあります。

畳の新調とは、畳床から新しく作ることを指し、これは張替えよりも時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

「予定が詰まっていて時間がない…」と感じる方もいるかもしれませんが、業者と相談し、効率的な作業計画を立てることでスムーズに進められます。

作業日数の目安を把握することで、あなたの生活に影響を与えずに畳交換を進めることが可能です。

畳交換で失敗しないための事前確認

畳交換で失敗しないためには、事前の確認が欠かせません。

畳の交換は頻繁に行うものではないため、事前にしっかりと情報を集め、計画を立てておくことが重要です。これにより、予期しないトラブルを避け、スムーズに交換を進めることができます。

まず、賃貸物件に住んでいる場合は、畳交換の費用負担者を確認しておくことが必要です。契約内容によっては、大家や管理会社が負担する場合もあれば、入居者が負担する場合もあります。

賃貸物件での費用負担者は?

賃貸物件で畳交換を検討する際、費用負担者を明確にすることが重要です。

基本的に、畳の通常の経年劣化による交換は、貸主(オーナー)が負担することが一般的です。しかし、借主が故意または過失によって畳を損傷させた場合、借主がその修理費用を負担することが求められるでしょう。

「自分が負担するのか心配…」という方もいるかもしれませんが、契約書を確認することで、具体的な負担の範囲が明確になります。

契約書には、修繕や交換に関する条項が記載されていることが多く、これを確認することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

また、入居時に物件の状態を写真で記録しておくと、退去時に役立つことがあります。

要するに、賃貸物件での畳交換においては、契約書の確認と現状記録が重要なポイントとなります。

火災保険が適用されるケース

畳交換において火災保険が適用されるケースは、火災や落雷、風水害などの自然災害による損傷が原因の場合です。

例えば、火災によって畳が焦げたり、台風で雨漏りが発生し畳が水浸しになった場合などが該当します。

これらのケースでは、通常、火災保険が適用されることが多いですが、事前に契約内容を確認することが重要です。

「保険が適用されるか不安だな…」と思う方もいるでしょう。まずは保険証書を手元に用意し、補償内容を詳細に確認してください。

保険会社によっては、自然災害に限定されている場合もあるため、注意が必要です。また、申請時には被害状況を証明するための写真や、被害発生日時、原因を記録しておくことが求められます。

これらの準備を怠らないことで、スムーズな保険申請が可能になります。火災保険の適用範囲を把握し、万が一の際に備えておくことが大切です。

畳交換に関するよくある質問

畳交換に関する疑問は多くの方が持つものです。畳の交換時期や目安、素材選びに関する質問は特に頻繁に寄せられます。

畳の交換時期はどのくらいが目安?

畳の交換時期の目安は、一般的に5年から10年程度とされています。

使用頻度や環境によって異なるため、「もう交換時期かもしれない…」と感じたら、畳の状態を確認することが重要です。畳の寿命には、使用されている素材やメンテナンスの頻度が大きく影響します。

例えば、天然い草の畳は風合いが良い反面、耐久性がやや劣るため、定期的な手入れが求められます。

一方、合成樹脂を使った畳は耐久性が高く、汚れにも強いという特徴があります。畳の寿命を延ばすためには、湿気対策や定期的な掃除が欠かせません。

畳の交換時期を見極めるためには、目に見える劣化(色あせ、目立つ傷、へこみなど)を定期的にチェックし、必要に応じて専門家に相談することが賢明です。

畳の素材選びで気をつけることは?

畳の素材選びで気をつけるべきポイントは、使用目的や環境に応じた適切な素材を選ぶことです。

まず、畳表の素材には、い草と化学繊維があります。

い草は自然素材で吸湿性が高く、心地よい香りが特徴ですが、湿気やカビに弱い一面もあります。「い草の香りが好きだけど、湿気が心配…」という方には、湿度管理が重要です。

一方、化学繊維は耐久性に優れ、カビやダニの発生を抑えることができるため、アレルギー体質の方や手入れが難しい場所に適しています。

次に、畳床の選び方です。わら床は伝統的な素材で、弾力性と断熱性に優れていますが、重くてカビが発生しやすいというデメリットがあります。

建材床は軽量でカビに強く、現代の住宅に適している一方、弾力性がやや劣ることがあります。選ぶ際は、耐久性、手入れのしやすさ、使用場所の環境を考慮し、最適な素材を選ぶことが重要です。

これにより、長く快適に畳を使用することができます。

まとめ:畳交換の時期と種類を理解する

今回は、畳の交換時期や種類に関心のある方に向けて、

- 畳の交換時期の目安

- 畳の種類とその特徴

- 畳の素材の選び方

上記について、お届けしました。

畳交換の時期は一般的に10年とされていますが、使用環境により、交換の目安が変わってきます。表面がくすんできたり、ささくれ立ったり、凹みやカビなどの症状が出ている場合は交換のサインになります。

また、畳には種類や素材によって特徴が変わるので、環境にあわせた畳を選びましょう。畳の状態を確認し、交換のサインが現れてきたら、まずは専門家に相談することおすすめします!